2025年7月8日,海南大学高树基教授与罗笠研究员联合中国科学院大气物理研究所、中国海洋大学等团队,在国际顶级期刊《National Science Review》(影响因子17.1)发表题为《Middle East and Central Asian dust reaches the South China Sea in summer》的研究成果。该研究首次证实,夏季南海沙尘主要源自遥远的中东和中亚地区,并通过大气环流跨洲传输,为南海寡营养海域带来关键的铁和磷等营养元素,可能显著影响海洋固氮作用和初级生产力。

沙尘跨洲传输:从沙漠到海洋的万里旅程

沙尘气溶胶是陆源微量元素(如铁和磷)向海洋输送的重要载体。南海作为典型的寡营养海,其固氮作用长期受铁、磷限制。以往研究多关注春季亚洲沙尘对南海的影响,而夏季沙尘的来源、传输路径及生态效应尚不明确。

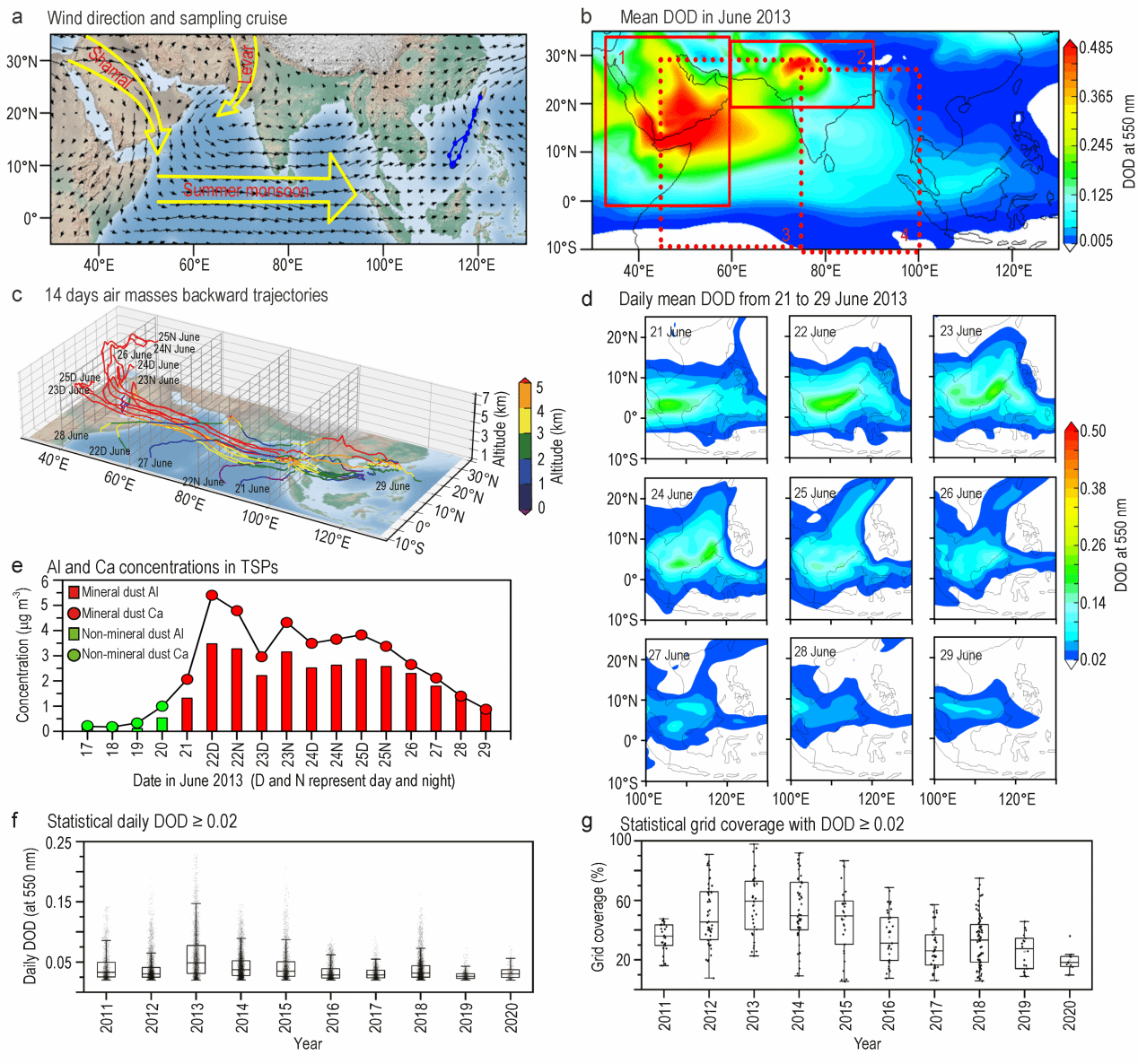

研究团队综合卫星遥感(CALIPSO、DOD数据)和2013年南海航次观测,发现夏季中东-中亚沙尘在Shamal-Levar风驱动下升至3-5公里高空,向南输送至印度洋,随后由印度夏季风接力,向东横跨印度洋抵达南海。沙尘光学厚度(DOD)分布与14天气团轨迹分析共同揭示了这一跨洲传输路径(图1),CALIPSO卫星图像进一步捕捉到沙尘羽流的时空一致性。航次数据表明,沙尘事件期间(6月21-29日),气溶胶中铝(Al)和钙(Ca)浓度显著升高,受体模型(CMB/PMF)显示矿物沙尘贡献率达35.8%-40.4%。2011-2020长期监测显示,此类事件在夏季频繁发生,凸显中东-中亚沙尘对南年海的持续影响。

沙尘沉降的生态效应:铁输入或刺激海洋固氮

研究首次量化了南海夏季沙尘的干沉降通量(15.7±6.7 kg km⁻² d⁻¹),并发现沙尘携带的铁和磷沉降通量(16.6±5.4和2.3±0.8 μmol m⁻² d⁻¹)分别为非沙尘时段的10倍和3.5倍。尤为重要的是,基于沙尘铁溶解度与浮游植物固氮需求的化学计量比,估算的固氮通量(52±17 μmol m⁻² d⁻¹)与南海夏季原位观测值(45±47 μmol m⁻² d⁻¹)高度吻合,表明沙尘铁可能是支撑夏季南海固氮作用的关键因素。

科学意义与未来展望

该研究揭示了中东-中亚沙尘通过大气环流影响南海生物地球化学循环的新机制,为全球海洋沙尘源-汇过程及生态效应研究提供了重要案例。未来需进一步探究沙尘营养盐的海洋响应机制及其对碳汇的潜在贡献。

第一作者: 海南大学生态学院博士生李宇笑

通讯作者: 海南大学罗笠研究员、高树基教授

原文链接: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf274

公安部备案号:46010802000190 Copyright © 2024 hainan university

公安部备案号:46010802000190 Copyright © 2024 hainan university